|

郑方:CCDI北京区域技术副总裁

超高层建筑的出现缘于人们对垂直感的追求,由西方传入中国。对于其在中国的发展,畅言网本次专题采访了CCDI北京区域技术副总裁郑方,郑总在访谈开始用“一言难尽”这个词语形容中国超高层建筑的发展,这道出了建筑师们心中的困惑和无奈,他对中国大规模发展超高层建筑和CBD并不看好。

关于超高层建筑的人性化设计时,他认为这是一个悖论,建议尽可能提供高品质的公共空间,由此来改善摩天楼的拥挤的状态。整个采访过程,郑总充满幽默的理性让人印象深刻,作为处于茫茫建设大潮中的建筑师,我们需要拥有这种思考的精神和清醒的认识。

畅言网:超高层建筑我们更关注他的高度所带来的标志性,但是它本身和城市的文化与城市发展规划密不可分,我们应该如何看待超高层建筑在中国的发展趋势?

郑方:我们单看超高层建筑作为一个类型在未来城市的发展,实在是个“一言难尽”的话题。库哈斯把当代大都市的文化称为“拥挤的文化”,拥挤的摩天楼容纳越来越复杂的城市生活,以至表层和内容也开始分离。我国在快速城市发展中,几乎每个城市都计划建一个高楼林立的城市中心区,把深圳和浦东当成未来的方向。很难讲在短时间里面,每个城市都有这么大的商务需求和经济力量,足以支持一个又一个中央商务区在城市中拔地而起。这么多超高层建筑群体在幻想中存在,更像是商业资本和地方政府 “合谋”造就的奇观,混杂着土地增值和形象工程的渴望。我不大看好未来大规模发展超高层建筑和CBD。

畅言网:现在很多二三线城市开始大量兴建超高层建筑,城市之间兴起一股“高楼攀比热”,如何看待超高层建筑对中国城市发展的意义?

郑方:这是很难想象的未来,曼哈顿主义的未来,在城市规划和建筑学上同时成为一种“奇观”。未来的城市看起来不在地上,而在云端。

畅言网:超高层项目不是一个单纯的标志性建筑,而是真正的多功能建筑模式,成为解决当今因城市人口密集而大量产生的建筑面积需求的方案。超高层建筑的多功能化为设计师带来哪些挑战和难点?

郑方:超高层建筑本身就是一个垂直城市,带有复杂的功能。沙利文在芝加哥最早建立的高层建筑里面,就带有剧院、旅馆等多功能设计。到当代城市,超高层建筑也形成了一些基本的功能模式。通常来说,低区包括公共部分和商业商务内容,中区一般都是办公楼,高区是酒店。大楼越高,离城市的喧嚣就越远,获得的资源和景观,比如阳光和新鲜空气也就越多,于是产生了不断追求的动力。

超高层建筑经常集中提供城市生活中那些富有魅力、有意义的活动。商业、办公、商务、公寓,在单一一个项目里面包含多样的可能性。每个项目总是有他独特非凡的魅力,同时也是设计的挑战。

超高层建筑包含很多技术因素,和其他类型的建筑相比,以往少有高度艺术性的作品产生。从近些年来,超高层建筑才开始带有比较强烈的艺术气质,这和技术的发展关系密切,结构、构造、设备工艺的发展越来越成熟的时候,越来越能够支持更强烈的个性设计实施,当代设计技术的发展又能够支持很多不同的顾问一起工作,于是以往多数由大型建筑设计公司设计的超高层建筑,也开始有中小型设计公司参与。

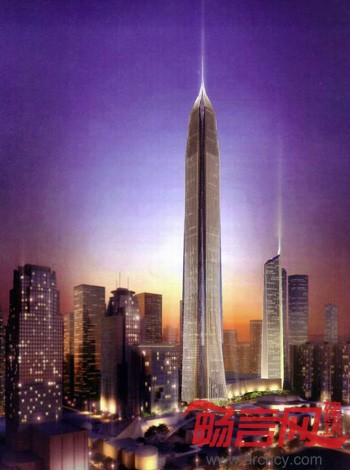

深圳平安金融大厦设计效果图

畅言网:建设高效能的大型建筑非常必要,要在超高层建筑中贯彻节能、可持续发展的理念。从建筑设计角度来讲如何实现超高层建筑可持续发展?比如有哪些绿色节能的先进技术?

郑方:我们经常看到,流行的观点把“可持续发展”看成一种技术性主题。在超高层建筑的设计说明里经常会读到标准化的陈词滥调,诸如双层幕墙,可变百叶之类。我们回想这个课题,从更长的时间来看,到底所谓的可持续建筑对我们的城市生活意味着什么呢?纽约那么多的摩天楼,从建成到现在经过这么多年,迄今为止仍然是完美的摩天楼,在城市中依然充满活力,不断适应着政治、经济、生活的变化,这种适应性是我理解的可持续发展的起点。我国超高层建筑的设计标准是100年,在100年的时间里我们提供一种什么样的相对开放的空间,来支持它在这么长的生命周期里面是有吸引力、对城市有意义的房子。之后才是建筑和每个地区气候的关系,结合气候特点做设计。我们在南方正在设计一个240米的超高层建筑,带有能够遮阳的表面,创造非常好的通风条件,有与使用功能相应的自然资源,这是基本目标。基于建筑本身的技术支持,我是这么理解环境这个课题的。技术当然不是中性的,但是它构造了我们未来的生活环境。

超高层作为技术性很高的建筑类型,建筑师、结构师、设计师,机电工程师相互之间的合作是至关重要的。福斯特事务所经常被认为是掌握高技术的建筑师事务所,CCDI也有这方面的工作经验,有优秀的结构工程师,机电工程师,能够实现高效的协作。

畅言网:超高层建筑就是一个“垂直城市”的概念,理想的超高层建筑,除了功能之外一定要体现人性化,在设计上如何实现人性化?

郑方:从根本上来说这是一个悖论。超高层建筑使很多人拥挤在一起,可能有上万人在一起工作,大量的人乘坐地铁换乘到自己的办公位置,下班后再返回。超高层建筑的拥挤本身是反人性化的。不过,爱默生说过,“我们的生活应该一天一比一天更好”。基于这种垂直城市拥挤的前提,我们正视面临的课题,在这个基础上使人们生活更人性化,正是每一个建筑师重视的问题,比如在新加坡,很多摩天楼设计提供更多的公共空间,和绿化相结合,提供了有价值的设计做法。建筑师总是尽最大的努力使大规模的办公空间实现非常好的多种功能互动,尽可能提供高品质的公共空间,由此来改善摩天楼的拥挤的状态。

中钢集团设计效果图

畅言网:超高层建筑意味着更为漫长的建造周期,而市场经济通常具有明显的周期性发展特征。超高层建筑遭遇经济危机的可能性更大,如何考虑这两者间的关系?

郑方:超高层建筑一般建设周期在5年以上。以前有人做过统计,超高层建筑经常在经济发展高峰期密集地计划,在经济低谷期开始建造,在另一个高峰的时候正式投入使用。很多超高层建筑在经济低谷时停工,恐怕不是建筑师所能考虑周详的。

畅言网:您对国内哪些超高层建筑印象深刻,在您曾经主持设计的超高层建筑过程中有哪些经验和技术值得分享?

郑方:我自己非常喜欢努维尔的设计,不仅仅是超高层建筑,既有当代复杂的技术内涵,同时以这些技术编织成强烈的艺术气质。因为超高层建筑设计涉及很多团队的协作工作,提供设计咨询服务的公司,每个项目都要有十几家以上,在建造过程中会更多。

除了高度复杂的技术之外,超高层建筑越来越富有艺术气质。我觉得这提供了一个更好的未来的可能性,超高层建筑不仅仅是电梯和钢结构构筑的一个高科技标志。

|